Presentato alla 82esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia, Frankenstein di Guillermo del Toro è stato uno dei film più attesi di questa edizione. Nel cast troviamo Oscar Isaac nel ruolo di Victor Frankenstein, Jacob Elordi in quelli della Creatura, Christoph Waltz nei panni del barone Henrich Harlander e Mia Goth in quelli di Elizabeth. Ancora una volta, il regista de Il labirinto del Fauno fonde le sue inconfondibili ambientazioni visionare con uno dei romanzi più celebri e amati della letteratura.

In arrivo il 22 ottobre in alcune sale selezionate e dal 7 novembre su Netflix, noi lo abbiamo visto in anteprima e in quest’articolo vi sveliamo qualcosa in più su questo nuovo adattamento cinematografico.

Prima Nosferatu, poi Frankenstein: negli ultimi mesi il grande schermo sembra voler riportare alla luce le figure classiche del fantastico. Grazie ai riadattamenti di opere figlie di epoche precedenti, tornano protagonisti quei personaggi oscuri e inquietanti che hanno inciso profondamente nell’immaginario collettivo sin dalle origini.

Se Robert Eggers aveva riportato il Conte Dracula con grande maestria registica e scenografica, ma senza distaccarsi troppo dai riadattamenti precedenti, qui Del Toro sceglie un approccio diverso. Con il suo Frankenstein infatti, il regista ricrea una dimensione più emotiva, concentrandosi sul rapporto padre-figlio e sulle fragilità che esso comporta.

Ma andiamo per gradi. La storia, nata dalla penna di Mary Shelley nel 1818 dopo un incubo, ha avuto diverse trasposizioni cinematografiche. Tra le più celebri ricordiamo Frankenstein del 1931 diretto da James Whale, Frankenstein di Mary Shelley di Kenneth Branagh del 1994 e Frankenstein Junior del 1974, parodia firmata Mel Brooks con Gene Wilder nei panni del Dottor Frederik Frankenstein.

Prodotto da Netflix, questo Frankenstein del 2025 segue la storia di Victor Frankenstein, un giovane scienziato che, a seguito della morte della madre, diventa ossessionato dall’idea di sconfiggere la morte e riportare in vita un corpo inanimato.

Nel tempo, grazie all’appoggio del barone Henrich Harlander che decide di finanziare le sue ricerche, Victor porta avanti esperimenti sempre più estremi. Dopo numerosi tentativi e assemblaggi di corpi, l’uomo riesce finalmente a ridare vita alla Creatura. Ma non è tutto oro ciò che luccica: ben presto infatti il sogno si trasforma in un incubo dalle conseguenze inevitabili e drammatiche.

Dopo Pinocchio, vincitore agli Oscar come Miglior film d’animazione nel 2023, Guillermo del Toro torna a collaborare con Netflix e riprende tra le mani un altro grande mito letterario.

Il suo adattamento, come anche il romanzo aveva precedentemente fatto, si muove tra due prospettive: quella del Dottor Frankenstein e quella della sua Creatura, interrogandosi continuamente su chi sia davvero “il mostro”.

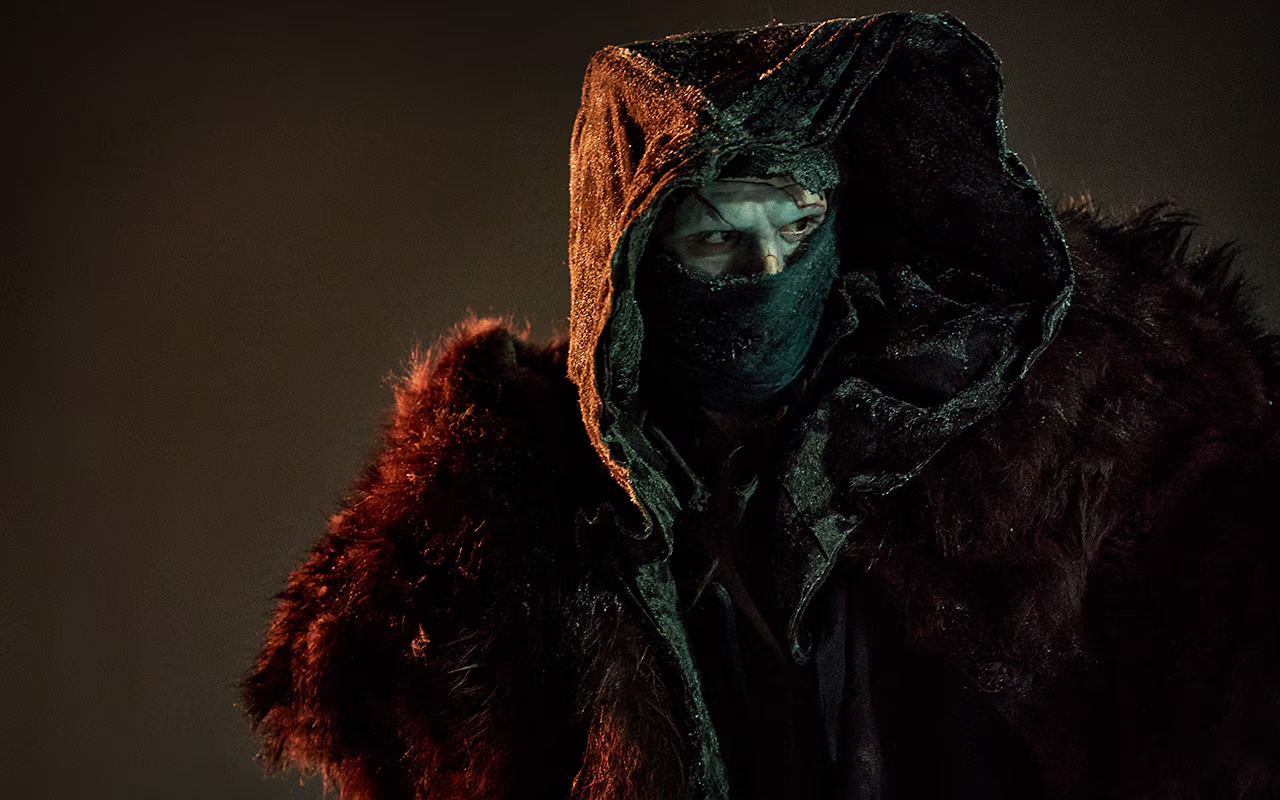

Fedele alla sua sensibilità verso gli emarginati e verso coloro che non corrispondono agli standard comuni di bellezza nella società, del Toro porta sullo schermo una Creatura cupa, capace di seminare distruzione e terrore, ma che allo stesso tempo è profondamente segnata dalla solitudine e dal rifiuto. Capace di amare, soffrire e provare sentimenti, la Creatura è una sorta di Bestia de La Bella e la Bestia, che incute paura al primo sguardo ma che, in realtà, è soprattutto incompresa.

Jacob Elordi offre un’interpretazione sfaccettata di un individuo che rinasce non per sua scelta, ma per quella di Victor, scienziato, suo creatore e, al tempo stesso, figura paterna. È lui infatti a dare la vita e subito dopo a rigettare la Creatura, non appena questa non risponde alle sue aspettative.

Nascono quindi, inevitabilmente, anche interrogativi di natura etica, sul potere decisionale della vita e della morte. La Creatura infatti è frutto di un esperimento non consensuale, condannata a vivere senza averlo scelto e senza poter morire, costretta a un’esistenza eterna.

Il legame tra padre e figlio: traumi irrisolti che si perpetuono nel tempo

Un altro aspetto particolarmente interessante riguarda il rapporto padre e figlio. Victor infatti è figlio di uno dei chirurghi più celebri e bravi del Paese che nei suoi confronti prova però freddezza e ostilità.Pur di non deluderlo, decide di seguire la sua stessa strada, ma ogni errore viene punito con durezza: umiliazioni, percosse, disprezzo.

Un trauma infantile che lo segna profondamente, al punto da riprodursi nel legame con la Creatura. Infatti, quando la Creatura non si conforma alle sue aspettative, Victor lo accusa di stupidità, lo sgrida e arriva perfino a trattarlo con violenza. Gli errori dei padri ricadono sui figli, generando un ciclo infinito di dolore e incomprensioni..

Questo tema era già presente nel Pinocchio del regista, dove emergeva quanto potesse essere doloroso il rapporto padre-figlio e quanto impegno richieda costruire un legame davvero sano.

Il reparto tecnico: tra luci e ombre, solitudine ed empatia

Grazie alla scenografia di Tamara Deverell, la fotografia di Dan Laustsen e le musiche di Alexandre Desplat, Del Toro immerge i personaggi in ambienti che alternano buio e luce, capaci di sottolineare il mutare dei punti di vista e riuscendo a suscitare nello spettatore solitudine, inquietudine, paura dell’ignoto, ma anche empatia.

Anche i costumi meritano una menzione speciale, soprattutto quelli di Elizabeth, interpretata da una splendida Mia Goth. Ogni sua apparizione ricorda un quadro vivente: abiti che passano dai colori vivaci dell’azzurro e del verde a tonalità più cupe come marrone, nero e beige, completati da gonne ampie, ventagli svolazzanti e gioielli imponenti.

Nonostante ciò, però, c’è qualcosa che non brilla completamente. Sebbene è evidente la volontà del regista di concentrarsi sul rapporto tra Victor e la sua creatura, ciò rischia di lasciare troppo ai margini altri personaggi.

Elizabeth, pur essendo una figura fondamentale nella storia originale, appare qui relegata e poco approfondita. Le sue emozioni e il suo punto di vista sembrano trascurati, quando invece avrebbero potuto dare ulteriore spessore alla narrazione. Così, lo spettatore fatica ad avvicinarsi davvero al suo vissuto emotivo, che rimane distante e abbozzato.

Frankenstein di Guillermo del Toro è un film visivamente potente, un adattamento gotico e intimo, che scava nei legami familiari e riflette sulla fragilità dei legami, ma anche nell’interiorità dello stesso regista – che in una breve intervista al Lido di Venezia ha detto di sentirsi la Creatura.

Jacob Elordi dona al suo personaggio una dimensione meno cupa e minacciosa rispetto al romanzo: un tratto che da un lato favorisce l’empatia dello spettatore, dall’altro rischia di ridurre la complessità dell’opera e dei suoi protagonisti. L’aspetto emotivo, che in film precedenti come La forma dell’acqua era stato delineato con intensità e delicatezza, qui appare meno sviluppato.

Il risultato è, quindi, un film visivamente potente, tematicamente denso e profondamente umano, che lascia però la sensazione che una parte della sua storia, e dei suoi personaggi, rimangano nascosti nell’ombra.

Frankenstein

Oscar Isaac: Victor Frankenstein

Christian Convery: Victor da giovane

Jacob Elordi: Mostro di Frankenstein

Mia Goth: Elizabeth Lavenza

Christoph Waltz: Henrich Harlander

Felix Kammerer: Williams

Lars Mikkelsen: capitano Anderson

David Bradley: il cieco

Charles Dance: Leopold Frankenstein

Ralph Ineson: Professor Kempre

Burn Gorman: Fritz